印刷通販を注文するなら知っておきたい基礎知識

分かっているようで分からない印刷の基礎知識やもっと理解することで今後の印刷データの作り方が変わるかも?

そんな情報を紹介していきます。印刷物を作るときの知識としてお役立てください。

販促チラシのデザインとレイアウトの10の法則

販促チラシのデザインとレイアウトのコツ教えます

販促チラシのデザインを考える上で、取り扱う商品やサービスの正しい情報をきちんと明確に伝えることも重要ですが、読者の印象に残るようなチラシのデザインやレイアウトを考えることも大切です。

しかし、販促チラシのデザインやレイアウトを考える上で抑えるべき大切なポイントは多岐にわたるため、どこから手を付ければ良いのかよく分からないと思う人も少なくありません。そこで今回は、販促チラシの作成方法と、読者の目に留まるような販促チラシのデザインとレイアウトの法則を10個お伝えします。これからチラシの作成を検討している企業は、特に参考にしていただければ幸いです。

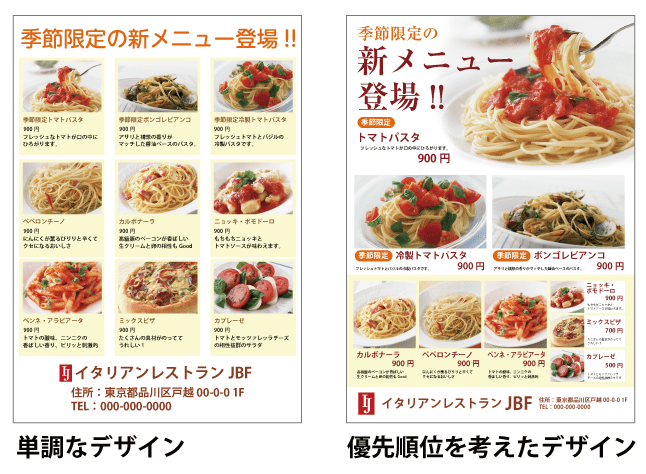

あれやこれやと沢山の情報を載せてしまうと、どの情報が重要なのかが分かりづらくなり、チラシの可読性の低下に繋がります。したがって販促チラシを作成する際は、まず必要な情報や受け取り手に伝えたい情報を整理して、そのなかでの優先順位を考えましょう。

一般的なチラシにおいての必要な情報とは、「取り扱う商品と写真」「価格」「お問合せ先」の3つです。これら3つの必要な情報を、受け取り手にとって分かりやすい状態にまとめてましょう。

なお販促チラシを読むのは自分ではなく、受け取り手です。自分は分かりやすいと思っても、受け取り手にとっては分かりにくいと感じるかもしれません。

つまり、情報を整理して優先順位をつける際は、”受け取り手の立場になって考えること”がとっても重要だと言えるでしょう。

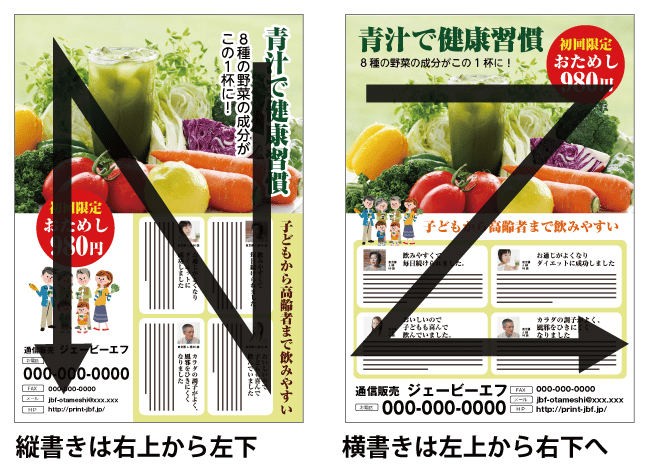

狙い通りに伝えたい情報の内容を伝えるためには、受け取り手に自然な流れで紙面を読ませることが大切です。

一般的には、縦書きのレイアウトは上から下へと「N」のように視線を動かせ、横書きのレイアウトは左から右へと「Z」のように視線を動かせます。

ファーストビューとなる部分には、目立たせたい商品のキャッチコピー等を載せ、視線を動かすにつれてその商品の詳細の情報を読んでもらい、最後に受け取り手が思わず行動に移したくなるようなCTA(コールトゥ アクション)を載せるのが一般的なレイアウトです。

初めてチラシを作成する人や、まだチラシの作成に慣れていない人たちは、文字や写真の配置がバラバラだったり、横レイアウトの説明文がセンタリングだったりする傾向にあります。

しかしこの場合、文章が読みづらくなってしまうことの他に、読者に何を伝えたいのかが分からないので、情報がうまく伝わりません。したがって、文字や写真を揃えてすっきりとした印象の美しい紙面に仕上げましょう。

揃え方の例は以下の通り。

・文字は文頭で揃える(頭揃え)あるいは文末で揃える(後ろ揃え)→ものによるが、文字列を左揃えにすることで区画整理ができて、詳細情報まで正しく伝わりやすい美しい紙面になる

・余白の幅を揃える

・ターゲット層に合わせて文字や写真を合わせる

文字が読みづらいと、受け取り手に正しい情報を伝えることができません。

販促チラシのなかで最も注目すべき場所はキャッチコピーですが、どんなに強いインパクトを受け取り手に与えたとしても、チラシ全体の雰囲気とキャッチコピーに用いるフォントが一致しなければ、受け取り手はそのチラシを「読みにくい」と感じるでしょう。

つまりキャッチコピー含め見出しや本文は、読みやすいフォントを選ぶなどの工夫が必要いうわけです。販促チラシでよく使われるフォントは、明朝体やゴシック体、筆記体、さらには手書き等が挙げられます。これらのフォントを上手に使い分けることで、受け取り手にとってストレスを感じないチラシになるでしょう。

例えば長文は明朝体、タイトルや見出しはゴシック体、そして本文には明朝体を使うとメリハリが出ます。

また、商品やブランドイメージに合わせたフォント選びも大切です。フォントの種類だけでなく、太さによっても印象や読みやすさが変わるので、文字の太さも配慮しましょう。

「受け取り手の注目を引き付けるように」と、思わず色遣いを多色使ってしまいがちですが、これでは各色がお互いの良さを打ち消しあってしまいます。

販促チラシにおいては、まずブランドイメージや季節をもとに基調となる色を決めましょう。

基調を決めてから他の色を考えると、チラシ全体にメリハリを与え、全体的にまとまった印象になり、重要な情報が分かりやすくなります。

また、色の組み合わせによっても印象が変わるので、イメージに合わせた配色を考慮することはもちろんですが、その販促チラシの受け取り手の年齢層や性別(高齢者なのか?若年者なのか?等)も重要視しましょう。

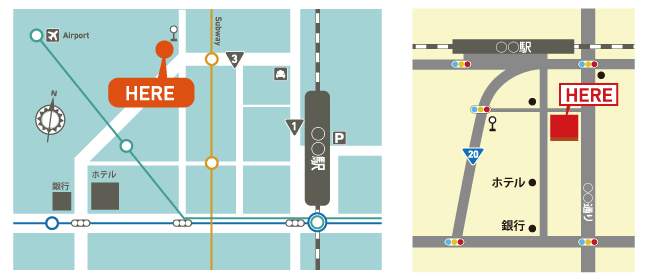

販促チラシには、集客効果アップに繋げるためにも地図を入れることが重要です。

しかし大切なことは、どの年齢層が見ても辿り着けるような分かりやすい地図にすること。

「分かりやすくしよう!」と思い、装飾やデザインを施して目立たせることはいいのですが、装飾しすぎると却って文字が見えにくくなり、地図の役目を果たせません。

誰でも見ても分かりやすいと思える地図とは、道路や建物、曲がり角や目印となるものが記入されてあったり、目的地が目立つように配色されてあったりするものを指します。

なお地図には著作権があるため、著作者の許可なく勝手に複製利用することは、著作権法違反になります。

したがって販促チラシに地図を載せる際は、WordやExcel等を使い、絶対に地図そのものをコピーして転載しないようにしましょう。

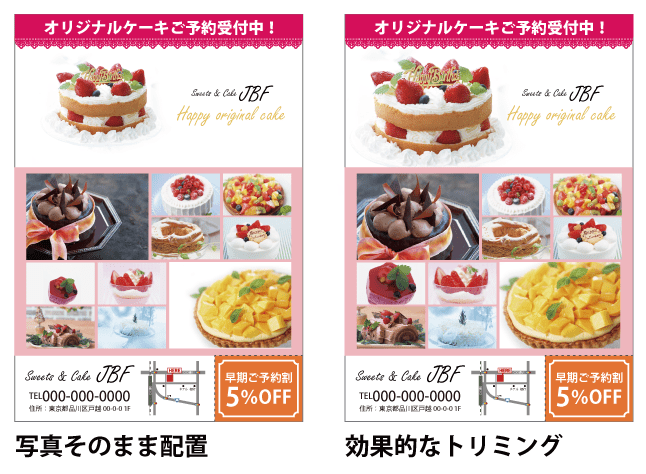

販売促進を目的とした販促チラシにおいて、その商品のイメージの写真はとっても重要です。

ただ単にスマートフォンやカメラで撮った写真のまま配置したのでは、被写体の良さが発揮されません。また受け取り手から見て、「このチラシが最も伝えたいこと(商品)はどれなの?」と疑問を持つかもしれません。

したがって被写体をより良く見せるためには、写真の大きさや配置、トリミングに重点を置くことが必要です。

例えば、メインの写真とサブの写真の差を明確することでレイアウトに強弱が出て、メリハリのあるデザインができます。またトリミングを行うことで、訴求ポイントを強調できます。

以下の写真の場合、おススメや今売れ筋のケーキの写真は大きいサイズで配置し、他のケーキの写真は同じ大きさに配置するといった工夫により、このお店の一押しがどれなのかが一目見て分かりますよね。

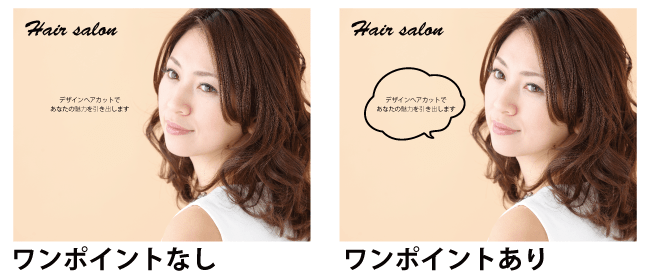

受け取り手が読みやすいように、シンプルですっきりとした印象にすることは大切なことですが、単調になっても、注目するべき場所が分かりづらくなり、デザイン的にも物足りなく感じます。

そこでアイコンやフレームなどでワンポイントのアクセントを適切に装飾しましょう。すると、注目すべき情報がどこなのかが分かりやすくなります。

「文字」については、可読性が高いフォントを使うこと。「写真」については、被写体の魅力をしっかりと伝えているものを使用すること。そして「配色」については、全体のバランスを考慮すること。

特に「配色」は受け取り手の目に留まるかどうか重要となってくる部分です。まずはベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの3色に分け、それぞれ70:25:5の比率で配色すると、非常に見やすいチラシになるでしょう。

「配色」が多すぎると、どの部分が最も重要なのか、どの部分がこの商品の推しなのかが分からなくなるので、多くても4色までに抑えると良いでしょう。

デザインができあがったら、日付や価格、写真配置の間違えがないようにしっかりと見直すことが必須です。

しかし他にも、データの処理や設定による印刷に影響が出るデータ不備がおこらないよう確認を取ることも大切です。

デザインを考える上で、印刷の特性や加工に関する知識を踏まえていくことが、全体のバランスが整った見やすい販促チラシへと繋がるでしょう。

「デザインの10の法則」を守れば、必ずしも素晴らしいチラシができるとは限りません。

しかしよりスタイリッシュなデザイン、わかりやすいチラシを目指す上では重要なポイントになってくるので、チラシデザインを作る際の参考にしてください。

なお現在弊社では、無料グラフィックツール『canva』を使ったチラシの作成方法について纏めた記事を執筆中です。

『canva』は大変使いやすいツールであるため、初めてチラシを作る人には大変おススメです。記事が完成しましたら、またお知らせいたします。

もちろん自分でチラシを作らず、印刷会社に依頼することも可能です。弊社JBFでは、お客様のご依頼に応じてスタッフが全力でサポートさせていただきます。

もし販促チラシの作成でお困りであれば、お気軽にお問い合わせください。

- チラシ・フライヤーについて

Microsoft Officeのデータをモノクロデータにする方法をご紹介しています。データの一部カラーが残っていると再入稿になる場合があります。

ビジネスにおける封筒印刷の基礎知識と注意点について説明しています。サイズや形状に関する基礎から相手に送るときに気を付けたい宛名書きのポイントや印刷データ作成時の注意点を解説しています。

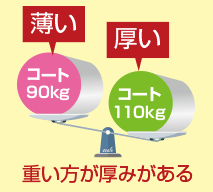

印刷用紙厚さは「kg」で表します。印刷通販でご注文の際に紙を選ぶときに重要な知識です。基本を知ってチラシやフライヤー、冊子など仕上がりや加工、使用する用途によって適切な厚みを選びましょう。

私製はがき(ポストカード)をつくるときの注意点をご紹介しています。私製はがきを通常はがき料金で送るには作成時に注意したいルールがあります。その規定を理解してDMや挨拶状の作成に活かしてください。

フライヤーやDM、名刺に便利なQRコードの掲載の注意点をご紹介しています。QRコードはスマホや携帯などのアプリで簡単にWEBサイトや連絡先登録などへの誘導することができるので大変便利です。